特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」11月より国立科学博物館にて開催—さまざまな角度から5回の大量絶滅に迫る

地球生命史過去5回の大量絶滅“ビッグファイブ”をテーマとする国立科学博物館 特別展の開催が発表された!どのような特別展になるの!?記事を読み進めよう!

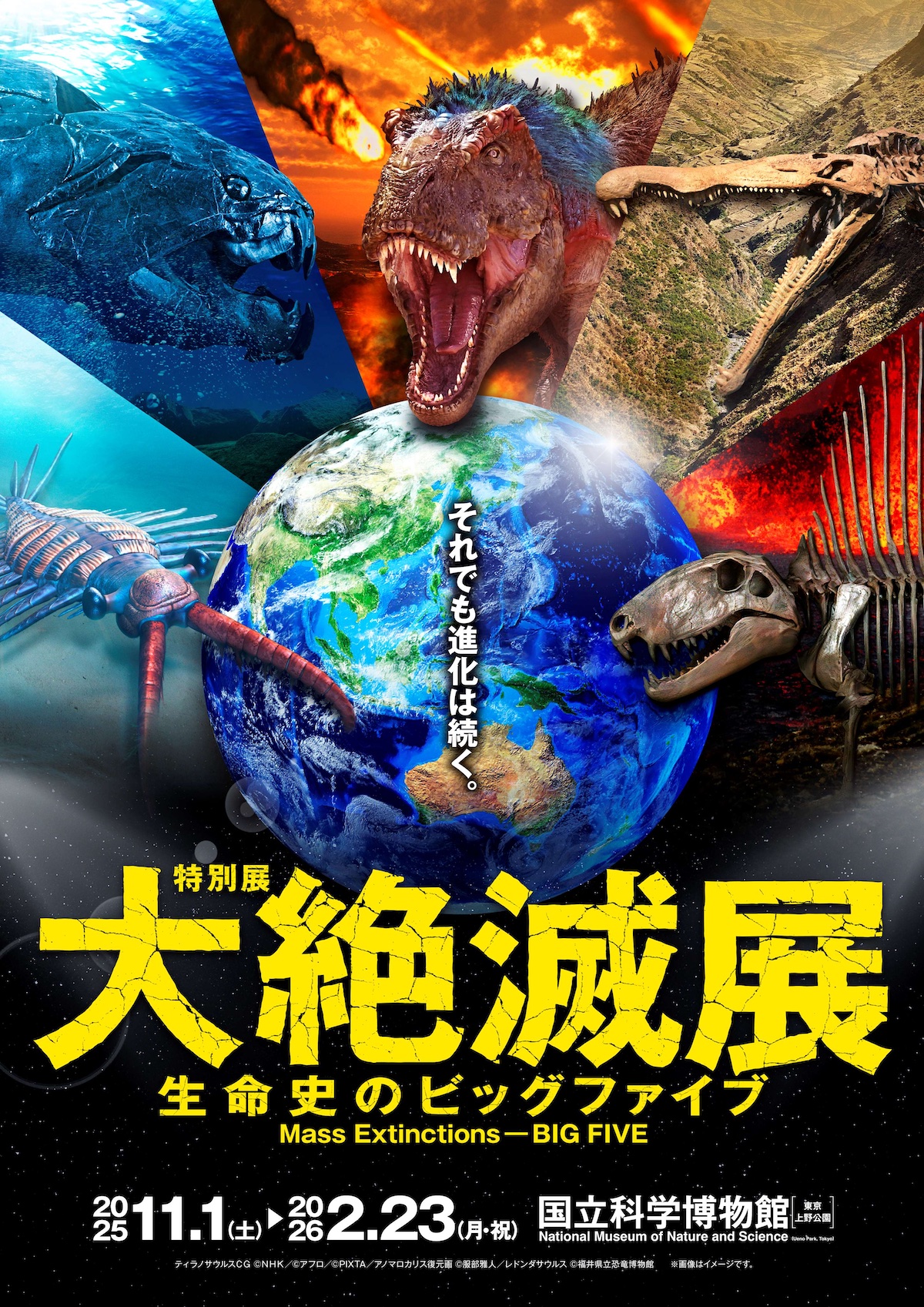

国立科学博物館 特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」ティザービジュアル

特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」が、2025年11月1日(土曜日)より国立科学博物館(東京・上野公園)にて開催されることが発表された。

国立科学博物館史上初となる「Big Five(ビッグファイブ)」をテーマとする特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」は、地球の生命史の中で起きた5回の大量絶滅事変を化石や岩石に残されたさまざまな証拠から紐解き、生き物たちの生存をかけた進化の歴史を辿る展覧会。オルドビス紀末の絶滅前の世界を垣間見ることができる「フェズアタ生物群」の化石標本、デボン紀の巨大魚類ダンクルオステウスなどの発掘調査結果、三畳紀末の絶滅に関わる火山活動の調査結果など、世界初・日本国初となる標本や情報が公開される予定となっており、国立科学博物館 地学研究部 生命進化史研究グループ 研究主幹の矢部淳、同博物館 地学研究部 鉱物科学研究グループ長の佐野貴司、同博物館 地学研究部 生命進化史研究グループ長の甲能直樹、同博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ長の重田康成、同博物館 地学研究部 生命進化史研究グループ 研究主幹の對比地孝亘、同博物館 地学研究部 生命進化史研究グループ 研究主幹の木村由莉、同博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ 研究主幹の齋藤めぐみ、同博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ 研究主幹の久保田好美、同博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ 研究主幹の芳賀拓真、同博物館 地学研究部 日本学術振興会 特別研究員PDの三上智之といった古気候・古海洋などを専門とする研究者10人が調査研究結果、情報、知識、人間関係をフル活用して監修し、さまざまな角度から5回の大量絶滅の謎に迫る。

本展について、本展の総合監修を務める国立科学博物館 地学研究部 生命進化史研究グループ 研究主幹の矢部淳は「生命の歴史を大きく方向づけてきた「ビッグファイブ」は、現在、世界中の研究者が解明に取り組んでいる生命史研究上の大きなテーマです。小天体の衝突により恐竜が“絶滅”したことで一般にもよく知られる5回目の大量絶滅、中生代/新生代境界(K-Pg境界)の事変だけでなく、他の4回の事変についても、その概要が少しずつ理解されつつあります。本展では、科博の古生物研究者全員と火山の研究者が協力して、文字通り、私たちの知識と人脈をフル活用し、ビッグファイブの最新研究を紹介します。中でも本展では、ビッグファイブのいくつかと深く関わるモロッコにおいて、オルドビス紀末の絶滅前の世界を垣間見ることができる「フェズアタ生物群」の化石や、デボン紀の巨大魚類ダンクルオステウスなどの発掘、三畳紀末の絶滅に関わる火山活動の調査なども実施しました。これらの世界初公開の調査結果をはじめ、本邦初公開となる標本・情報が満載です。ぜひ、ご期待ください」とコメントを寄せた。

生命が誕生してから40億年——地球上では幾度もの生命の危機が訪れた。それは、主に地球外からやってきた小天体の衝突や火山などの地球内部の活動によりもたらされたが、ときに生命活動そのものが引き金になったこともある。しかし、生命は、その都度、したたかにそれらの危機を乗り越え、絶滅したグループに代わるグループが新たに繁栄することを繰り返すことで、多様性を増加させてきた。通常、100万年ごとに10%程度の種が絶滅すると考えられているが、短期間に75%以上もの分類群が絶滅したとされる通常の絶滅とは異なる現象=大量絶滅が過去に何度も起こり、そのうち最も大きな5回(1回 約4億4400万年前・オルドビス紀末、2回 約3億7200万年前・デボン紀後期、3回 約2億5200万年前・ペルム紀末、4回 約2億100万年前・三畳紀末、5回 約6600万年前・白亜紀末)の大量絶滅を「ビッグファイブ」という。「ビッグファイブ」を境とし、それ以前と以降の生命の世界が大きく変わったため、大量絶滅が次の新しい世界へと繋がる大きな原動力になったという考え方から、地球生命の歴史の中で「進化」と「絶滅」は隣り合わせにあるとされ、結果、大量絶滅は生命の繁栄を促した現象と捉えることもできる。

特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」は、2025年11月1日(土曜日)から来年2026年2月23日(祝日・月曜日)まで国立科学博物館(東京・上野公園)にて開催される。

日程: 2025年11月1日(土曜日)から2026年2月23日(祝日・月曜日)

会場: 東京・国立科学博物館(東京都台東区上野公園7-20)

時間: 9時00分から17時00分 ※入館は16時30分まで

主催: 国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞

注意: 会期や開館時間等に変更が生じる場合や、休館となる可能性があります。最新情報、詳細、注意事項を公式サイトおよび公式SNSにて必ずご確認ください。

お問い合わせ: ハローダイヤル 050-5541-8600

国立科学博物館

National Museum of Nature and Science

https://www.kahaku.go.jp

それでも進化は続く——第6の大量絶滅危機真っ只中、地球生命史過去5回の大量絶滅“BIG FIVE”をテーマとする特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」の開催が発表!“ビッグファイブ”が起こる以前の各時代を象徴する生き物たち、アノマロカリス(カンブリア紀)、ダンクルオステウス(デボン紀)、ティラノサウルス(白亜紀)、レドンダサウルス(三畳紀)、ディメトロドン(ペルム紀)が印象的なティザービジュアルは、子どもから大人までが関心を集めそうなビジュアルに!本展では、世界初・日本国初となる化石標本や情報も公開される予定となっており、必見!絶滅と進化——ポジティブに考えれば大量絶滅は生命の繁栄を促した現象と捉えることもできるが、一歩間違えれば完全絶滅もあり得る。その境界線と運命は如何に——生物多様性の重要性とは——。